「閉経すればもう生理はないから、鉄分も不足しなくなるよね」「葉酸って妊娠出産のための成分だよね?」そう思いがちなみなさん。実は細胞が代謝を繰り返すために生涯に渡って必要な栄養素は、閉経後もさほど変わらないことをご存じでしょうか。

分子栄養学の知見も取り入れて日々の診察を行う産婦人科医、稚枝子おおつきクリニック 院長 武者稚枝子先生に、更年期以降もまだまだ必要な栄養素、むしろもっと必要になる栄養素について詳しく伺いました。

更年期になると「すぐに太る、しかも痩せにくい」「血液検査の数値が急に悪くなる」その単純な理由は

「最近、何をやっても太るんです」「今までついたことのない、肩甲骨の周りや背中にまでお肉が……」 クリニックで、そういったお悩みを本当によく伺います。顔がむくんで「人相が変わった」ように感じたり。それは決して気のせいではありません。閉経前後のこの時期は、女性の体にとって、まさに大きな転換期なのです。

この変化の大きな引き金となっているのが、女性ホルモン「エストロゲン」の減少です。エストロゲンは、私たち女性を様々なものから守ってくれていた、いわば”ボディガード”のような存在でした。この守りがなくなることで、体に色々な変化が起きてきます。

例えば、今まで無理をさせてきた体の弱い部分に、不調がはっきりと現れるようになります。重いものを持つ仕事をしてきた方は手指が痛くなったり、立ち仕事で腰に負担をかけてきた方は腰痛が悪化したり。筋肉のしなやかさが失われて、股関節に痛みを感じ始める方もいます。変化というのは、良い悪いに関わらず、それ自体が体にとってはストレス。エストロゲンという潤沢な守りがあった時には見過ごせていた弱点が、一気に表面化してくるのです。

そして、多くの方が健康診断で指摘されるのが、悪玉(LDL)コレステロールの上昇です。エストロゲンには悪玉コレステロールを抑える働きがあったため、その減少に伴って数値が上がるのは、ある意味で自然な現象です。ですが、高すぎれば動脈硬化を進め、脳梗塞や心疾患のリスクになりますから、注意が必要です。

更年期にはコレステロール値が急激に上がるが、本当に「低ければ低いほどいい」ものなのだろうか?

ですが、従来「低ければ低いほどいい」と考えられていたコレステロール、本当にそうなのかな?と私は思います。

私たちの体は、約40兆個もの細胞の集まりです。その一つひとつの細胞を包む「膜」の主材料こそが、コレステロールなのです。この膜がしっかりしていなければ、細胞は弱々しくなり、外部からの攻撃、例えば紫外線などによるダメージから核を守り切れなくなります。がん細胞の発生を許してしまうかもしれません。事実、がん患者さんにはコレステロール値が低い方が多いというデータもあります。

値が低すぎることのリスクは他にもあります。血管の壁がもろくなり、同じ血圧がかかった時に破れやすくなる。つまり「脳出血」のリスクが高まります。戦後の日本で、食生活が欧米化し動物性脂肪を摂るようになって脳出血が減ったのは、このことと無関係ではありません。逆に、昨今の極端な脂質カットやマクロビオティックのような食事は、昔の日本人の食生活に近く、このリスクをはらんでいる可能性も指摘できます。

現在、日本動脈硬化学会のガイドラインでは以下から外れると脂質異常症とされます。

・LDL(悪玉)コレステロール 140mg/dL未満

・HDL(善玉)コレステロール 40mg/dL以上

・中性脂肪 150mg/dL未満

・non-HDLコレステロール 170 mg/dL以上

健康診断ではこのほか「総コレステロール 220mg/dL未満」という基準を見ることがありますが、これらはあくまで一つの目安です。更年期外来に来られる方の5 ~7割近くがこの値を超えていますが、だからといってすぐに薬で下げるべきかというと、私は非常に慎重になるべきだと考えています。

むしろ、総コレステロール値180未満、たとえば140といった低い値の方のほうが、全身に約40兆個ある細胞膜が弱っている、つまり個体が弱っているのではないかと懸念されるのです。

原因不明の不妊症とされる方に、この細胞膜の弱さが関係している可能性も考えられています。卵子も一つの細胞ですから、膜が弱ければ、生命の始まりである分割のプロセスを全うできないのです。ですから、やみくもに「コレステロールを下げなきゃ」と脂質をカットする食生活は、私はおすすめしていません。他にも例えば脳の半分以上は脂質でできています。いい脂をきちんと摂ることは大事です。

これだけは確実に「摂らないで」と言える栄養素と、そのトラブルを引き起こしている欠乏栄養素とは?

では、私たちが本当に警戒すべきものは何なのでしょうか。さまざまなデータが示す女性にとって最大のリスク因子は、コレステロール値や血圧よりも、圧倒的に「糖質の摂りすぎ」です。習慣で言えば喫煙、また塩分摂取もできる限りの努力でやめてほしいのですが、とにかく糖質は気にしていない人が多すぎます。

使いきれなかった糖は、インスリンの働きが悪くなる更年期には特に、中性脂肪を経て、あっという間に内臓脂肪に変わります。高血糖の状態は「超悪玉コレステロール」という、さらによくないコレステロールを生み出すこともわかっています。

さらに、この「糖」の問題は、全身に及びます。閉経後は、膣や外陰部の潤いを保っていたデーデルライン桿菌という善玉菌が減少し、乾燥やかゆみといった不快な症状(GSM)が出やすくなります。そこに糖質の多い食生活が加わると、腸内環境が悪化し、膣内の環境も悪化します。しつこい膣炎や、さらには膀胱炎の原因にもなりますから、トラブルが続く方は、まず食生活、特に糖質の摂り方を見直してみてください。

なぜ、私たちはこれほどまでに糖質を求めてしまうのか。特に女性の場合、その背景には「鉄欠乏」という根深い問題が隠れていることが非常に多いのです。

月経がある女性は、慢性的な鉄欠乏状態にあります。閉経しても基本的に足りません。鉄が不足すると、腸の働きが鈍り、タンパク質、つまりお肉などを消化する力が落ちます。体が受け付けなくなるのです。すると、手軽にエネルギーになるご飯やパン、麺類、そして甘いものに自然と手が伸びます。しかし、糖質によるエネルギーは、持続しません。血糖値が急上昇したあと、今度は急降下する。この乱高下によって、強い眠気、倦怠感、気分の落ち込みが引き起こされ、体は再びエネルギーを求めて糖を欲する……この悪循環です。

これは、意志の弱さの問題ではありません。体が生きるために、目の前の一歩を踏み出すために、必死でエネルギーを求めているサインなのです。この状態は、子どもたちにも見られます。原因不明の不登校や起立性調節障害と診断された子どもの血液を調べてみると、驚くほどコレステロール値が低く、血糖値の乱高下が見られることがあります。細胞膜が弱く、エネルギーが不安定では、朝、起き上がること自体が困難なのです。それは精神論で解決できる問題ではありません。

「食べれば食べるほどいいもの」「どんどん悪くなるもの」が明確になるのが更年期以降

この負の連鎖を断ち切る鍵は、やはり食事です。私たちの体は、数百万年という長い歴史の中で、何を食べて生き延びてきたのか。その原点に立ち返るのです。それは、「肉・魚・卵・豆製品」といったタンパク質を、食事の主役にすることです。とりわけ更年期以降はこれらの食品が重要になります。

理想的なタンパク質の摂取量は、体重1kgあたり1gです。体重50kgの方ならタンパク質50g。肉50gではありません! これは、卵なら約8個、豆腐なら1.5kg(約5丁)にも相当する量で、意識しなければ到底足りません。成長期や妊娠・授乳中の方は、その倍近く必要です。まずは、毎食、自分の両手に乗るくらいの量のタンパク質を摂ることを目指してください。コンビニで買うにしても、炭水化物の重ね食べ(おにぎりとサンドイッチ、ラーメンにごはんなど)はやめて、タンパク質の重ね食べ(卵サラダとチキンなど)を意識しましょう。

「タンパク質ならプロテインで」と考える方もいるでしょう。手軽ですが、注意点もあります。プロテインを体内でエネルギーに変える際には、ビタミンB群を大量に消費します。よかれと思って飲んでいたプロテインのせいでビタミンB群が欠乏し、かえって不調になるケースもあるのです。やはり基本は、さまざまな栄養素が詰まった「食材」から摂ることが大切です。

そして、もう一つ。忘れてはならないのがビタミンDです。 ビタミンDは、カルシウムの吸収を助けて骨を丈夫にするだけでなく、メンタル、アレルギーなど、体のあらゆる機能に関わっています。このビタミンDは、食事から摂れるのは実は1割程度。残りの9割は、日光の紫外線を浴びることで、皮膚にあるコレステロールを材料にして、体内で作られるのです。私たちの体には、いわば「自家製ビタミンD製造装置」が備わっているわけです。

美白や皮膚がんのリスクを考えて、過度に紫外線を避ける傾向がありますが、外見の老化を気にするあまり、骨や血管といった「内側の老化」を進めてしまっては本末転倒です。どうしても日光を浴びられない方は、サプリメントで賢く補うのが良いでしょう。

「体調管理のために必要な栄養素」、そして腸活も意識する必要があります

これから冬を迎えてインフルエンザがまた流行することでしょう。 新型コロナウイルスは、私たちに栄養の重要性を改めて教えてくれました。ウイルスという未知の敵が体内に侵入した時、私たちの体は、体内に備蓄されているあらゆる栄養素を総動員して戦います。たとえば、鉄、亜鉛、ビタミン群は極めて重要。これらの栄養素の「備蓄庫」が空っぽだった人、つまり栄養欠乏状態だった人はより重症化しやすかったのではないかと考えられています。

もうひとつ重視すべきなのは、体調管理の土台となる「腸内環境」です。人類の歴史とは感染症との戦いの歴史でした。抗生物質は多くの命を救いましたが、その一方で、私たちの腸内にいるよい菌まで殺してしまうという代償も払ってきました。現代に生きる私たちはビフィズス菌、乳酸菌などの「よい菌」を意識して食事やサプリメントで補っていく必要があります。

私のクリニックでは血液検査の結果足りていない栄養素をサプリメントで補ってもらいます。大抵の人は鉄・亜鉛、ビタミンB群が足りませんので、それは共通。そのほか積極的にたんぱく質を摂取してもらいます。お肉やお魚、卵、納豆、豆腐のほか、ヨーグルトや牛乳などプラスできるものをなんでも駆使して、それこそ必死で食べてもらうのですが、確実に体調はよくなります。とくにメンタルが安定しますので、心の不調にはまずお肉です。

最近、母親の初乳に多く含まれる「ラクトフェリン」は、体調管理に有効な成分として高い注目を集めています。よく「母乳が一番」と言われますが、もしお母さん自身が深刻な栄養欠乏状態であれば、その母乳も栄養が足りていません。こうした成分が配合されているヨーグルトやドリンクも助けになります。

ここまで登場したことがら、 コレステロール、糖質、鉄、タンパク質、ビタミンD、腸内環境は、一見、バラバラに見えるかもしれませんが、これらはすべて、複雑に絡み合い、繋がっています。

でも、突き詰めて考えれば、やるべきことは非常にシンプルです。 バランスよく野菜、肉や魚をしっかり食べ、太陽の光を浴び、体を動かす。 そして、現代の生活で不足しがちな栄養素を、正しく理解し、賢く補っていく。

更年期とは人生の折り返し時期、これまでの生き方を見つめ直し、自分の体をいたわり、新しいステージへと向かうための大切な準備期間です。無理はしなくていいのです。たとえば毎朝ヨーグルトを1つプラスしたり、コーヒーをラテに変えたり、食べたあと横にならずに少し散歩してみるなど、小さなことでもできることから生活習慣を見直してみてください。

お話/稚枝子おおつきクリニック院長 武者稚枝子先生

東京女子医科大学医学部医学科卒業。同大学院卒業。東京女子医科大学病院、同関連病院、小川赤十字病院、湘南記念病院、大月市立中央病院などに勤務。2011年に地元である山梨県大月市で「稚枝子おおつきクリニック」を開業。東京女子医科大学病院非常勤講師も務める。更年期障害、骨粗しょう症のほか、栄養療法、思春期相談も受けている。

マルチビタミン&ミネラル Base POWER 90粒入り(30日分)1,230円(以下すべて税込)/ファンケル

ビタミン、ミネラル、乳酸菌などの23種類の成分を配合。ビタミンB1、B2、B6、ビタミンE、亜鉛の配合量が従来品より強化されている。特に「いつまでも疲れが抜けない」「朝起きた時点で疲れている」タイプの人はこのようなビタミンB群にこだわったタイプからトライして。

森永カルダスヨーグルト ドリンクタイプ 100g オープン価格(宅配専用商品)/森永乳業

大腸の腸内環境を改善するビフィズス菌BB536、鉄・マグネシウム・カルシウムなどミネラル吸収を促進し骨密度を維持するマルトビオン酸、ビタミンD、シールド乳酸菌®を配合。カルシウムは1日の摂取目標の50%以上にあたる413mg配合、これ1本で安心のサポート。

カラダ強くするヨーグルト 100g オープン価格(宅配専用商品)/森永乳業

ラクトフェリン、ビフィズス菌BB536 、シールド乳酸菌®を配合。ビフィズス菌で腸内環境に、ラクトフェリン・シールド乳酸菌®が体調管理をサポート。毎朝の習慣に取り入れやすいのも◎。

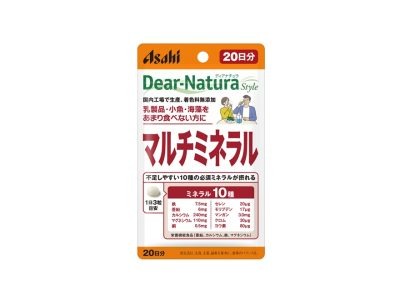

ディアナチュラスタイル マルチミネラル 60粒入り(20日分)399円/アサヒグループ食品

亜鉛、カルシウム、鉄、マグネシウムをはじめ、現代人が不足しやすい10種類の必須ミネラルをまとめて摂取。これらミネラルは「足りている」人が基本的にいないため、まず何かをスタートするならオススメの1品。

骨こつケア 90粒入り(30日分)4,860円/アサヒグループ食品

骨密度ケアのパイオニア。機能性関与成分である枯草菌C-3102株には、24週間の臨床試験で加齢とともに低下する大腿骨の骨密度を高める働き、12週間の臨床試験で階段の上り下りや立ち上がりなどの日常生活におけるひざ関節のスコアの改善が見られた。