自閉スペクトラム症の新たな病態メカニズムを解明、藤田医科大らの研究

子育て・教育

リセマム/教育・受験/その他

藤田医科大学医療科学部レギュラトリーサイエンス分野の毛利彰宏教授、倉橋仁美大学院生、國澤和生准教授、鍋島俊隆客員教授らと、慶應義塾大学の田中謙二教授、名城大学 守屋友加助教、長谷川洋一教授などによる共同研究チームは、自閉スペクトラム症(ASD)の新たな病態メカニズムを解明した。

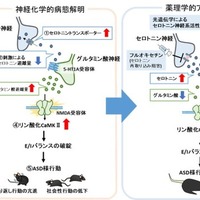

ASDは、偏った興味や行動、社会的コミュニケーションの欠如を特徴とする神経発達障害である。抗てんかん薬であるバルプロ酸の妊娠中の使用は、子供のASD発症リスクを増加させることが報告されている。ASDの病態仮説の1つとして、グルタミン酸神経系の機能亢進による興奮性・抑制性バランスの破綻が考えられている。同研究では、セロトニン神経系とグルタミン酸神経系の相互作用を検証し、セロトニン1A受容体がASD様行動を緩解させることを明らかにした。

研究手法として、妊娠12.5日目の母親マウスにVPAを投与し、その仔にASD様行動が認められることを確認した。脳内のグルタミン酸神経シグナルの亢進やセロトニン遊離の低下が観察された。グルタミン酸神経シグナルの亢進を抑制するメマンチンを投与すると、ASD様行動は改善。また、セロトニン神経伝達を促進するフルオキセチンや光遺伝学的なセロトニン神経の活性化も、グルタミン酸神経シグナルを抑制し、社会性や認知記憶の低下を改善した。

今後、セロトニン神経系とグルタミン酸神経機能の相互作用を調整することが、新たなASD治療薬の開発ターゲットとなることが期待される。研究成果は、学術ジャーナル「Neuropsychopharmacology」で発表され、オンライン版が2024年10月11日に公開された。

《佐藤愛》