ひきこもり定義の違い、茨城県笠間市調査で明らかに

子育て・教育

リセマム/生活・健康/その他

近年、社会的ひきこもり状態への支援の必要性が高まっているが、ひきこもりをどのように定義するかについては、これまでほとんど議論されてこなかった。政府による全国調査で一般的に用いられる社会的ひきこもりの基準と、最近提案された精神科のひきこもり基準(病的ひきこもり、非病的ひきこもり)の両基準を用いて、各基準を満たすグループを定義し、グループ間の重複と相違を明らかにするための調査が行われた。

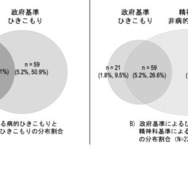

具体的には、2024年2月から1か月間、茨城県笠間市の住民を対象にアンケート調査を実施し、回答者が2つの基準にそれぞれあてはまるかを調べた。政府調査基準の「社会的ひきこもり」、精神科基準の「病的ひきこもり」「非病的ひきこもり」の各グループの異同を分析した結果、各グループの間にはそれぞれ重複があるものの、グループの違いも大きいことが明らかになった。

調査の結果、笠間市(人口約7万3,000人)では、4,239人が政府調査基準の社会的ひきこもり、8,972人が精神科基準の非病的ひきこもり、5,096人が精神科基準の病的ひきこもりに該当すると推計された。これまでの市町村の調査では、政府調査とは異なるひきこもりの定義が用いられているケースも多く、定義や母集団の特徴の違いが理解されなければ、ひきこもりに対して誤った理解が生じる可能性があることがわかった。

ひきこもりへの支援にあたっては、用いている基準を意識すること、ひきこもりを過度に医療化せず、精神保健福祉のさまざまな立場から多角的な評価を行うことが重要と考えられる。

《神林七巳》

この記事の写真

/