*TOP画像/定信(井上祐貴) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」35話(9月14日放送)より(C)NHK

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「読売(かわら版)」について見ていきましょう。

江戸時代には新聞の原型があった!読者の興味をそそった3つのテーマとは?

『べらぼう』のこれまでの放送回において読売が登場するシーンはいくつもありました。例えば、本作の34話「ありがた山とかたじけ茄子」で、意次(渡辺謙)の悪評を高めたのも、老中首座に新たに就任した定信(井上祐貴)の評判を高めたのも読売でした。

ちなみに、読売とは今でいう新聞の原型のようなもので、庶民にニュースや災害情報、おもしろおかしいネタ、ゴシップなどを伝えていました。

江戸時代において読売は1枚あたり4文、3~4枚綴りのもので16文程度でした。現代の価格でいうと、1枚当たりの値段は100~200円程度。当時、庶民のソールフードともいえる、うどん・そばの1杯あたりの値段は16文程度、握りずし(1貫)は4~8文程度であったため、読売は多くの庶民が手を出しやすい価格設定といえそうです。また、読売は紙面の大部分を絵が占めており、内容が一目見ただけで分かるように工夫されていました。

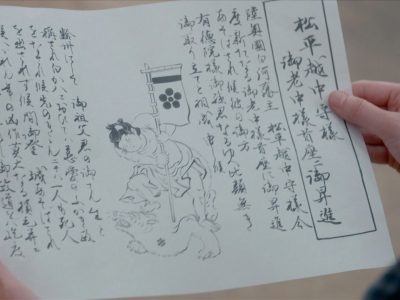

読売 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」34話(9月7日放送)より(C)NHK

こちらの写真は本作の34話で登場した読売で、定信の老中首座就任を祝い、彼の名声を高めたものですが、書面の真ん中に大きな絵が描かれています。

多くの読者が興味を抱いたテーマは「火事」「心中事件」「敵討」の3つでした。江戸では火事が多く勃発していたため、災害情報を載せた読売は特に多く流通していたといいます。災害についての正確な情報のみならず、炊き出しなどの救助施設の所在地も記されていました。

また、この時代、心中はブームといわれるほど心中事件があちこちで起きていましたが、心中ネタは多くの読者の好奇心を掻き立てるネタでした。しかし、心中が禁じられると、心中事件を読売に記載することも禁じられるようになります。敵討ちについては、兄を殺された妹が剣術修行の成果を発揮し、兄を殺した人を討ち取った事件が掲載されたこともありました。

心中や敵討の話題は読者の印象に残りやすいように脚色や誇張は当たり前で、事実が歪められることもあったそうですよ。本作の34話で、蔦重(横浜流星)は“読売はふんどしの政について書くようになった。しかも、読売とは思えねえほどネタが確か”と言っていましたが、彼も読売に掲載されている内容の信ぴょう性に疑問を抱いているようですね。

その他にも、珍獣や妖怪、神霊譚も人びとの興味を掻き立てる人気のテーマだったといわれています。

ただし、当時、事実と異なることを書いたり、噂を広めたりすることは御法度でした。蔦重が生まれる70年ほども前の話になりますが、「馬がしゃべる」というウワサを流し、逮捕され、首を斬られた者もいます。

読売の売り子はお縄にならぬよう販売していた

江戸時代に多く流通していた読売は違法出版物であったため、記事に書かれた内容によっては売り子が逮捕、読売は没収、版元は営業停止処分を受けることもありました。

読売の売り子は二人一組で読売の販売をしており、片方が役人に捕まらないように見張り、もう片方が道行く人たちに販売していました。また、服装も特徴的で、多くの売り子が編笠(あみがさ)や頬かぶりで顔を隠していました。

彼らは夜に行動することが多かったものの、市井の人たちから隠れるように行動していたわけではありません。『べらぼう』にも売り子が記事の内容やニュースを市中で大声で伝え、人びとの注目を浴びていますが、史実においても記事の内容を歌にのせて、道行く人びとに聞かせながら販売していました。

ちなみに、田沼意次の時代は自由な風潮があり、読売の取り締まり発令も少なかったそうですよ。

本編では、江戸の「読売」が庶民にとってどんな存在だったのかをお伝えしました

▶▶皮肉が通じず逆効果に!? “ふんどし政治”を持ち上げた庶民の勘違いと歌麿の希望【NHK大河『べらぼう』第35回】

では、皮肉を込めた戯作がかえって権力者を祭り上げてしまった定信の姿と、歌麿が未来に希望を見出すまでをお届けします。

参考資料

河合敦『禁断の江戸史~教科書に載らない江戸の事件簿~』扶桑社、2024年

中江克己『お江戸の意外な商売事情: リサイクル業からファストフードまで』PHP研究所、2007年

ミニマル、 BL『イラストでよくわかる 江戸時代の本』彩図社、2020年

歴史群像編集部 (編集)『時代小説用語辞典』ワン・パブリッシング、2020年