虐待を暴く…「助けられる命」を救うため

社会

ニュース

私たちは何度同じようなことを繰り返せばよいのでしょうか。

何か対策はないものでしょうか。

「生後76日の長女の頭を殴って死なせた」として、山口県下松市の運転代行業従業員(24)が傷害致死容疑で逮捕された事件がありました。亡くなった長女にはほかにも不自然な傷が複数あったと、朝日新聞(12月6日付)は伝えています。捜査関係者の話として伝えた話では、司法解剖したところ、体に内出血のような痕などが数カ所残っていたといいます。事件後に妻(19)は「抱いていた子を過って落としてしまい、ベッドの縁で頭を打った」と通報していましたが、頭の陥没骨折は、落としただけではできない、と県警は判断しました。

児童虐待防止法が制定されたのは2000年。それまで虐待の定義は、学会レベルではありましたが、身体的な暴行だけでなく、性的虐待、精神的虐待、ネグレクトが法によって位置づけられたのです。これによって、これまで手を出しにくかった児童虐待の分野に、以前よりも行政が介入しやすくなりました。

しかし、早期に発見されたとしても、子どもをケアをする社会的資源が圧倒的に足りません。現在の児童相談所の職員数では、増え続ける虐待の相談件数に追いつかず、過重な負担となっているのは事実。 立ち入り調査については、児童相談所が警察と連携ができるようになっています。

しかし、保護者が家の鍵をかけてに閉じこもって職員に対応しようとする場合やインターホンのみでの対応も考えられます。 その場合、『児童虐待の防止等に関する法律第10条を踏まえた援助要領』の送付について」(平成12年11月17日付)によると、例えば、「家の中で児童が暴行を受けて悲鳴が聞こえるなど、児童の生命、身体危害が切迫し、あるいは現に危害が加えられているようなとき」などは、鍵を壊すなどして立ち入りができる、とされています。

現行犯に近い場合ではないと、強行は難しいというのです。

よく事件で、児童相談所は虐待の事実を把握していたが、対応ができなかったとの話を聞くことがあります。介入できない背景には、子どもの面会を保護者が拒んだ場合に強制的な介入ができる基準が厳しいというのもあります。

もちろん、児童虐待防止法以前の「法は家庭に入らず」といった、ムードのときよりは改善されているでしょう。しかし、目の前に苦しんでいることがわかっていても、子どもを助けられないというジレンマが解消されたわけではありません。

そんな中で、日本小児科学会が、事故や虐待による死など「助けられる命」を救うために、子どもの死因状況を登録し、その原因を検証する仕組みを作ることを決めました。登録は18歳未満で亡くなった子どもが対象で、病死も含まれます。虐待が疑われる場合、けがをした部位の写真や外傷歴、健診の記録などを確認。集めたデータから傾向を探り、報告書にまとめ、不慮の死を防ぐ対策を呼びかけていくということです。

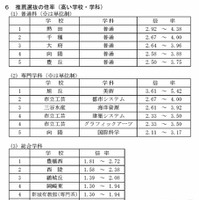

子どもが亡くなった時、死因は気になるところ。しかし、日本では、変死体解剖率が先進国でも低いのです。2001年の変死体解剖率はフィンランドやスウェーデンは100%。アメリカでは約50%、イギリスでは約60%。日本では全体で3.8%。一番高い神奈川県で31.2%、最も低い埼玉県では1.5%になっています(人口動態統計、2007年)。死因のデータを蓄積することは、今後の対策を踏まえる上では重要なことです。 こうした解剖率の低さは、虐待死だけでなく、自殺に関しても、認知できない数が相当数ある可能性を秘めています。

死因の救命が進まないとなれば、その対策も進まないということになります。しかも、現在の検視システムでは、犯罪死以外は興味がなく、マンパワー不足なのです。

これでは、自殺や事故を偽装した殺人事件、虐待死事件も横行してしまいかねないのです。 虐待を防ぐことや、虐待をしてしまう保護者の支援も必要なこと。また、これまで見逃してきた虐待死を一つひとつ救い上げることも同時に大切です。

日本小児科学会の取り組みは、これまで、見逃してきた可能性のある「虐待死」を表に出していくことにつながるものとして評価できるでしょう。隠れていた虐待死が表面化すれば、その保護者へのケア・サポート・啓発につながり、他の子どもへの虐待を防ぐことができると期待したいものです。

[ライター 渋井哲也/生きづらさを抱える若者、ネットコミュニケーション、自殺問題などを取材 有料メルマガ「悩み、もがき。それでも...」(http://foomii.com/mobile/00022)を配信中]

《NewsCafeコラム》