*TOP画像/歌麿(染谷将太) きよ(藤間爽子) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」38話(10月5日放送)より(C)NHK

吉原で生まれ育ち、江戸のメディア王に成り上がった蔦重の人生を描いた、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(NHK総合)の第38話が10月5日に放送されました。40代50代働く女性の目線で毎話、作品の内容や時代背景を深掘り解説していきます。

ふわふわ生きられるのは受け入れてくれる人の存在あってこそ

人は厳しい縛りに耐え切れなくなると、心を解放したくなるもの。江戸において倹約による不景気から治安が乱れ、悪玉提灯(ちょうちん)を手に暴れまわる若者も出てきました。

江戸の若者 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」38話(10月5日放送)より(C)NHK

現代においても社会が不安定になると、街には鬱憤をつのらせた若者たちが溢れ、彼らの中には“悪”に通じる言葉に心惹かれ、モットーにする人もいますが、人間の言動は時代を問わずさして変わりません。

蔦重(横浜流星)は老中首座・定信(井上祐貴を)が定めるこうした世に苛立ち、春町(岡山天音)の自害のショックを引きずり、周囲にもきつく当たっています。

蔦重は上方の板元から出版された政演(古川雄大)の「心学早染草」を見ると、面白すぎる点や、“ふんどし”こと定信への抗いが戯け者として足りない点について厳しく問い詰めます。政演は「面白くなきゃ どのみち 黄表紙は先細りになっちまうよ!」と蔦重に強く出ていました。政演はふんどしに抗う蔦重に抗い、「蔦重さんとこでは 一切 書かねえっす!」と一蹴。

蔦重(横浜流星) 政演(古川雄大) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」38話(10月5日放送)より(C)NHK

政演の「俺ゃ ずっと ふらふら生きていてえんですよ 浮雲みてえに」という言葉に共感した視聴者は少なくないと思います。現代の日本は国民が一丸となって乗り越えなければならない問題が山積みではあるものの、「俺一人 雲一個くれえ なんとかなんじゃねえですかねぇ?」と思っている人は珍しくないはず。例えば、少子化についても(結婚出産は本人の意思にゆだねられることが前提であるが)“自分一人くらい結婚せず、好きなことして生きててもなんとかなるっしょ”と思ったり、働き手の不足についても“私くらいは食ってける程度にバイトでもなんとかなんじゃねえ”と思うものです。

蔦重(横浜流星) 政演(古川雄大) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」38話(10月5日放送)より(C)NHK

蔦重が「てめえが その生き方できたのは 先に その道を 生きてきたやつがいるから 周りが許してくれたからだろうが!」と政演を諭したように、自由気ままに生きられるのは先人の存在と周囲の寛容さがあるからこそです。

政演はこの言葉を言われた直後は心に響かなかったものの、最終的に蔦重の高い志に影響を受け、蔦重に協力することを決めていました。史実では、政演は黄表紙や洒落本を吟味(=ルールに反していないかチェック)をパスし、出版した結果、手鎖の処罰を受けることになりますが、この決断が政演にどう影響するのか懸念もあります。

歌麿の心は再び生き返るのか 次ページ

歌麿ときよの悲しき別れ。歌麿の心は再び生き返るのか…

きよ(藤間爽子)の足にできた赤い斑点は多くの視聴者の懸念を呼んでいましたが、本作ではきよが梅毒を患っていたことが明かされました。

本放送ではきよの病状は悪化しており、布団の中で過ごす時間が長いようでした。また、きよがひどく取り乱すシーンもありましたが、つよ(高岡早紀)が説明したように、梅毒を患うと分別を失うことがあります。

病に伏せ、不安な精神状態にあるきよですが、彼女には唯一落ち着ける時間があります。その時間とは、歌麿(染谷将太)が自分の絵を描いてくれているときです。つよがきよの気持ちを察していたように、自分だけを見てくれているようでうれしくてなるのです。

歌麿(染谷将太) きよ(藤間爽子) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」38話(10月5日放送)より(C)NHK

歌麿ときよは家族関係に悩み、孤独を抱えていることも重なり合っていました。だからこそ、二人は共鳴し合い、自然に惹かれ合ったのでしょう。

「俺のおっかさんは いっつも 男の方ばっか見ててさ」「けど 酔い潰れて 世話してる時だけは こっち見てくれっから…」「そうそう。ガキってのは どんな親でも親が好…」

上記は歌麿が母への思いを語った台詞ですが、きよは「私も そんな子だった。歌さん」と心の中で返していました。

子どもを愛せない親は世に珍しくないといわれていますし、子どもが幼くして親の世話をしなければならないケースもあります。それでも、子どもにとって親は唯一無二の存在。親に拒まれたとしても愛情を抱き続けることはあります。歌麿が多くの子の思いを「どんな親でも親が好…」と言いかけたように。

歌麿ときよは心と心で通じ合い、意思疎通し合っていましたが、きよは歌麿を残してこの世を去りました。

歌麿(染谷将太) きよ(藤間爽子) 蔦重(横浜流星) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」38話(10月5日放送)より(C)NHK

歌麿がきよの死を認められなかったのは、きよの存在こそが歌麿がこの世界を生きる最大の理由でもあったから…。きよが息を引き取れば、歌麿は再び暗闇の中に一人取り残され、生きる理由がなくなります。

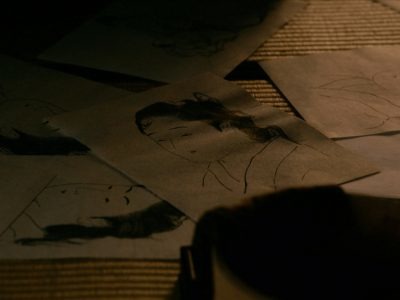

歌麿(染谷将太)の絵 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」38話(10月5日放送)より(C)NHK

魂が抜けたようになった歌麿を強く引っ張り、この世界に戻そうとしたのは蔦重でした。歌麿の手をきよの脈にあて、現実を身体で教えました。その後すぐ、歌麿からきよを引き離し、きよを運び出すように命じていました。

「お前は 鬼の子なんだ! 生き残って 命 描くんだ。それが 俺たちの天命なんだよ」

歌麿にきよの死を直視させ、彼の母が言い残した言葉を言い放つのは苦しかったに違いありません。しかし、兄として弟を心底思い、自身も大切な人を失ったことがあるからこそ、歌麿を我に返らせ、現実と直面させたのだと思います。

「お前」ではなく、「俺たち」と言っているように、蔦重にも生き残った者としての“天命”があります。このことが分かっているからこそ、朝顔(愛希れいか)、春町、新之助(井之脇海)のためにも必死で生き、彼らの思いや志をつなごうとしています。春町の黄表紙を出版した責任、自分をかばってこの世を去った新之助に申し訳なさを感じているからこそ、周囲がついていけなくなるほど必死に生きています。

不本意の死に直面した本人は悔しさが残りますし、“もっと生きたかった”と思うものですが、この世に残された人も本人とは異なる苦しみを抱えながら、先に逝った者の思いをつなげるためにも生きていかなければなりません。