「注射はイヤ!」「検査が怖い!」「入院や手術をするくらいなら、治らなくていい!」――多くの親にとって経験があるであろう、医療現場での我が子の抵抗。特に、重症となれば、子どもや親の葛藤はより深刻に。治療や未来への不安が大きくふくらむであろうことは、想像に難くありません。

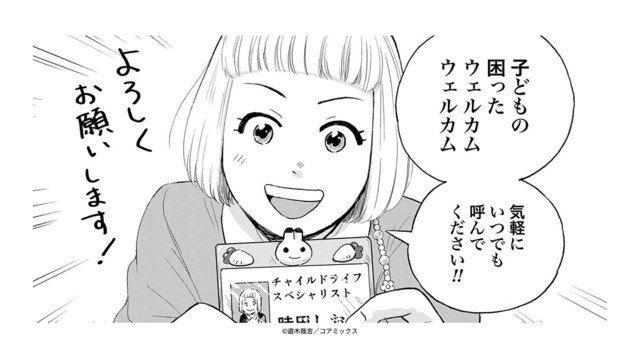

「チャイルド・ライフ・スペシャリスト(以下CLS)」は、そんな状況に置かれた子どもや家族の不安やしんどさに伴走する専門職。一般医療機関では対応困難な疾患に対応する高度小児医療の現場を中心に、病気の子どもや家族に対して心理社会的サポートを提供しています。

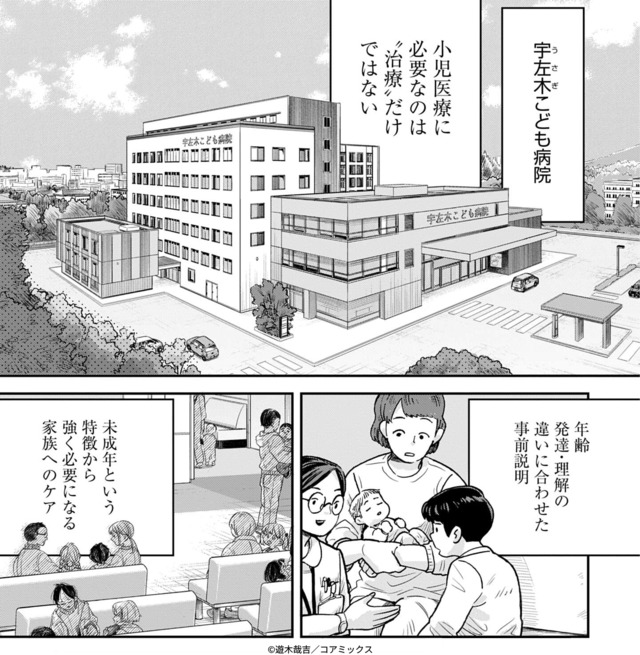

「……CLS?」とお思いになる方も多いことでしょうが、それも当然。何せ、日本のCLSは50名程度。なかなか日常で接する機会はありませんが、そんなCLSの日々のリアルな活躍を誰でも覗けると話題のマンガが、『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』(遊木哉吉 (著), 天野香菜絵 (取材原案), 北岡寛己 (医療監修)/ゼノンコミックス)です。

作中で描かれるのは、まるで魔法使いのごとく子どもの本音を掘り起こし、不安に手を差し伸べるCLSの姿。子どもとの信頼関係を醸成するコツとは?子どもの思いを尊重しながら大人がサポートするポイントとは?

今回は、本作の取材・原案協力者であり、埼玉県立小児医療センターでCLSとして従事する天野香菜絵さんにお話を聞きました。

【 「あの作品、もう読んだ?」インタビュー 2 前編】

しんどい時に、そばにいる仕事。「CLS(チャイルド・ライフ・スペシャリスト)」とは

―― まずは、CLSがどんなお仕事をしているのか教えてください。

作中の言葉を借りて一言で説明するなら、『医療現場で、子どもやその家族が直面する大変な出来事の負担を減らしたり、乗り越えたりするためのサポートをする専門家』です。

具体的には、大きく5つの役割があります。

- 入院中の子どもたちへの遊びの提供

- 治療、入院、検査、処置への心の準備のお手伝い

- 治療、入院、検査、処置を実際にがんばる時のお手伝い

- 患者さんのごきょうだいへの支援

- グリーフケア(患者である子どもとの別れを経験する家族への支援)

当センターは、紹介状を手に足を運ぶような病院。しかも、他県からはるばるやってくる患者さんも少なくありません。患者さんとご家族の両方にとって、ここでの医療体験は、未知だらけの非日常なんですよね。まして、長期にわたって通院や入院が必要なケースも多いです。そうなると、不安に蓋をして、毎回その場しのぎでお子さんを言いくるめながら治療するというわけにはいきません。

患者であるお子さん自身が主体的に医療を受けられるようにする。あるいは、ご家族が納得して患者さんを見守り寄り添えるようにする。そのためのお手伝いをするのが、私たちの仕事です。

―― 作中に登場する主人公のCLS・時田さんが、「子どもの困った、ウェルカム!」と喜んで現場に向かうのが印象的でした!まさにそんなお仕事なんですね。

そうそう。あれはきれいごとではなく、まさに私たちCLSの本心なんですよ。

何が起こっているのか、何をされるのか、何が待っているのか。それが分からないことが、不安につながります。ですから、手作りのツールを使って病気の説明を行いながら、見えないものを可視化しながら、どうやったら頑張りやすいかを一緒に考えたりすることも大切な仕事です。

骨についたファスナーを開けると、中からは血液の成分が。白血球・赤血球・血小板が、結集の比率も含めて可視化されている。(撮影協力/埼玉県立小児医療センター)

これは、白血病の説明で使うツールですね。血液は骨で作られるので、骨型の袋の中に、血液の成分を模したものが入っています。まずは健康な血液。白血球はニコニコ笑って、正常に機能してばい菌をやっつけてくれる状態を表しています。

白血病になると正常時と比べ大きく血中の成分が変化していることがわかる。(撮影協力/埼玉県立小児医療センター)

一方、こちらは白血病の状態。先ほどはニコニコしていた白血球が意地悪な顔をしていますよね。ばい菌をやっつけるという正常な機能を発揮しないばかりか、過剰に増殖して、血小板や赤血球が作られなくなってしまいます。「だから、元気がどんどんなくなっちゃう。この悪いお顔をしてる白い丸をニコニコのお顔にする治療をします」と具合に説明するんです。

このように、体の中で何が起こっているのか、目指すべきはどういう状態か、そのためにどんな治療が必要なのかをお話します。

―― 大人にとっても、検査の数値を眺めるよりも圧倒的にわかりやすいですね!

抗がん剤治療などにつかうCV(中心静脈)カテーテルを通したキワニスドール。切開する位置や体内でカテーテルが通るルートなども再現し、患者が見たり触ったりしながら理解しやすくなるようにしている。(撮影協力/埼玉県立小児医療センター)

カテーテルを挿入する手術を控えている子には、「キワニスドール」というお人形を使って説明します。

体に挿入されたカテーテルは「ばい菌が入るから触らないように」と言われますが、これなら納得いくまで、実際のカテーテルを触ることができる。「思っていたより柔らかくて細い」「体の中をこういう風に通って、ここに薬が届くんだ」――そう実感できるだけで、だいぶ安心できたりもするんです。

小さい子向けの方法に見えるかもしれませんが、中高生に求められることもあるんですよ。

―― 院内でのCLSのニーズは高そうですが、どのくらいの患者さんをサポートしているのでしょう?

患者さんとご家族へのサポートを合わせて、1日で5~6組(10~12人)が平均でしょうか。多い日は10組20人という日もありますね。それぞれの記録をつける必要もあり、勤務時間のすべてを対話に割けないのがもどかしいところです。

―― それでも、作中では一人ひとりにかなり丁寧に向き合っていますよね。

当センターは病床が316床、外来患者さんは通常で600~700名。年に数日は1000名を超えることもあります。その患者数に対し、CLSは私が常勤で1名、非常勤が1名の体制です。

すべての場所にすぐに駆けつけるのは難しいですが、寄せられたご依頼に対しては最高の形でお手伝いしたい。「手術の時間から逆算してどんなタイミングで話をしに行ったらいいか」「必要なのは人形遊びか、じっくり腰を据えた会話か」など、必要なケアやタイミングを意識して、業務を組み立てるようにしています。

その子らしくいられない時間が、一番悔しいから

―― 一般的には、小児医療は0~14歳(※)が対象で、事情も様々かと思います。CLSが求められる年齢や科に傾向はありますか?(※長期入院の場合、一部15歳以上の患者を含む場合もある)

CLSがお手伝いするのは、会話ができるようになる3歳以上の患者さんが対象です。その上で、あくまでも当センターの場合でいうと、CLSが呼ばれる7割は小児がん患者さんに関するサポートです。

―― しかもCLSの役割の一つに「グリーフケア」とあった通り、必ずしも皆が回復に向かうとは限らない、ということですよね。天野さんはどんなマインドでその現場に向き合っているのでしょう?ここまでの厳しい事態とまではいかなくても、我が子がシビアな状況に直面したとき、果たして親がどうしたらいいのかということも気になります。

そうですよね。お子さんが深刻な問題を抱えた親御さんの戸惑いや不安は、大きいものです。

「どうしたらいいか」というご質問について経験を踏まえて少しお話すると、私が一番に考えているのは「その子がその子らしくいられるために何をするのか」という点ですね。言い換えると、「非常事態」のほうではなく「変わらない日常」にフォーカスする、というイメージでしょうか。

実際、私は患者さんに残された時間があまりないとしても、「後悔のないように何かをなし遂げさせてあげよう」とか、「特別なことをしよう」とは思いません。その子がミニカーで遊ぶのが好きなら、たとえこれが最後の外来になるかもしれないと思っていたとしても、いつも通りにミニカーで遊ぶことを選んできました。何かを「してあげる」のではない。慰めや励ましや感謝を特別伝えるわけでもない。その子の求めるものを一緒に大切にし、お手伝いする――それだけなんですよね。

……私ね、その子がその子らしくいられない時間が、一番悲しくて悔しいんです。

この場所には、人生のお別れも確かにあります。でも、その子が日常を全うして、その子らしく生を終えたのなら、それに『悲しみ』というラベルを貼るのは、私にとってなんだかしっくり来ないんです。こうして話すだけでもいろんな子の顔が思い浮かんで……こうやって涙が浮かんでしまうくらいには、会えなくなる寂しさはありますけどね。

「その子らしさ」を尊重するために。プロが意識するポイントとは?

「その子らしさ」を尊重するために。プロが意識する2つのポイント

―― その子らしくいられるために何をするか。日常でも忘れたくない視点ですね。「その子らしさ」を尊重するために、天野さんが日頃から心がけていることはありますか?

「絶対に否定しないこと」ですね。「なんだ、そんなことか」と思われるかもしれませんが、私はCLSになった1年目に、実体験をもって深く心に刻み込みました。

―― 一体どんな体験が?

実は、本作の第3話で、そのエピソードが登場するんですよ。

パパが大好きだった6歳の女の子が、入院中のあるタイミングから「パパきらい!あっち行って!」と父親を拒絶し始めました。原因がなかなかわからず、お父さんや周囲の大人は戸惑いばかりで……ところが、私が彼女と遊んでいる最中に、急にパパと遊ぶのを避けるようになった理由が判明したんです。

詳細は本作をご覧いただくとして……その謎が解けた瞬間、「子どもには子どもなりの理由がちゃんとあって、行動を選んでいるんだ!それがきちんと分かるまでは、否定も肯定もしちゃいけない!!」と思わされましたね。それはそれは強烈なインパクトでした。あれから13年経つ今も、彼女とのあの出来事が、私のCLSとしてのあり方の土台になっています。

だから、何をどう言われても、絶対に否定しない。勝手な推測もしない。すぐに納得できないことを言われたとしても、「へぇ~、そっかぁ」と一度受け止め、心の声を拾いあげるように心がけています。

―― シンプルでありながら、難しいことですよね。

そうなんです。しかも思いがうまく言葉にできないこともありますからね。だから、同時に非言語の部分も、実はかなり細かく観察していますよ。これが2つめに心がけていることです。

―― 具体的にはどんな点を?

たとえば、姿勢や視線の動き、顔の上げ下げ……。

こちらが話をしようとしても、ゲームやスマホから目をそらさず、なかなか話に乗ってこない子もいるんですよね。そういう時、私が勝手におしゃべりを続けてみたり、先に親御さんと話したりしていると、ゲーム機を握っていた手から、ふっと力が抜ける瞬間があるんです。そうすると、「あ、これについて気になっているんだな」とか、「ちょっと話してもいいモードに切り替わったかな」とわかる。

大人はつい言葉にばかり頼って、「何も話してくれない」「ちゃんと聞いてるのかしら?」と思いがちです。でも、その子が何に悩み、何を大切にしているかを理解するための材料は、意外と目の前にたくさんあるものなんですよね。

▶関連記事『子どもに手を焼いている親に知ってほしい、小児患者サポートのプロがやっている「心の扉の開け方」と「周囲への上手な相談のしかた」』では、子どもとの信頼関係を醸成するためのポイントや、親だけでは抱えきれない困難に直面した時のヒントなどをお聞きします。

>>>関連記事を読む

『子どもに手を焼いている親に知ってほしい、小児患者サポートのプロがやっている「心の扉の開け方」と「周囲への上手な相談のしかた」』

▶マンガ『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』の試し読みを読む

********

「ゼノン編集部」https://comic-zenon.com/

天野香菜絵/埼玉県立小児医療センター チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)

2010年米国ルイジアナ州ルイジアナ工科大学チャイルド・ライフ学部卒。卒業後、ミズーリ州Children’s Mercy Hospitalにてインターンを経て、2012年より地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立小児医療センターにてチャイルドライフプログラムの立ち上げ・運営を行い、現在に至る。