東京23区が受験率を牽引、20%台目前に

--まず、2026年度の中学受験の母集団の傾向について教えてください。

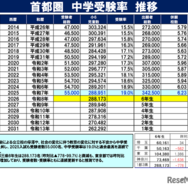

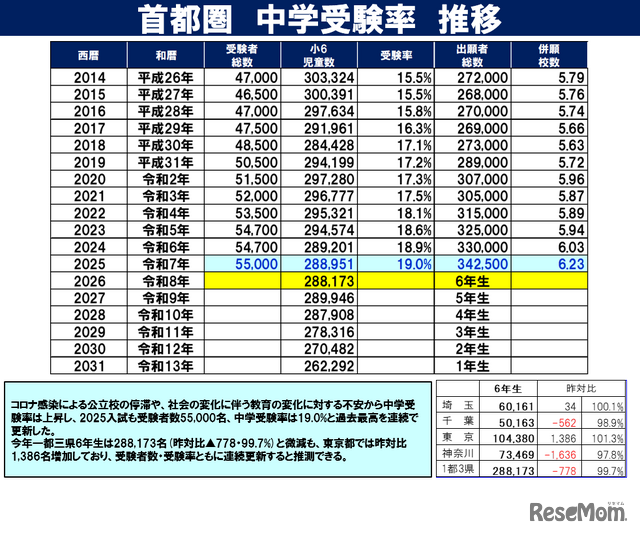

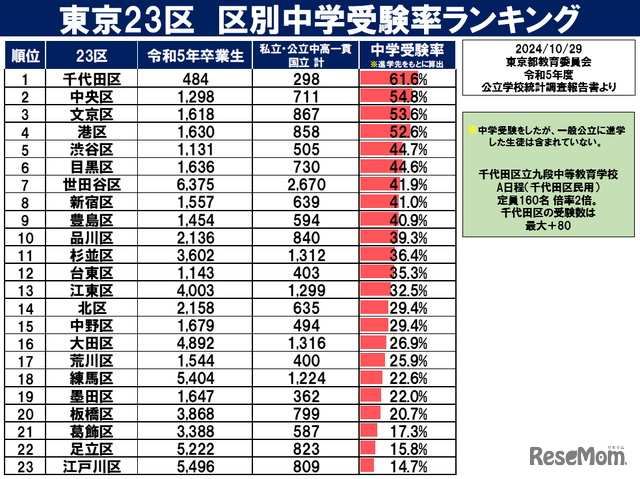

2024年8月に公表された「学校基本調査報告書」によると、首都圏1都3県の小学6年生人口のうち、特に東京都は前年より1,386人増加しています。これは首都圏への人口流入が続いていることを示しており、受験者数は一都三県に見ると微減(-778人)にも関わらず、東京の伸びが全体を押し上げる形になっています。

2024年8月に公表された「学校基本調査報告書」によると、首都圏1都3県の小学6年生人口のうち、特に東京都は前年より1,386人増加しています。これは首都圏への人口流入が続いていることを示しており、受験者数は一都三県に見ると微減(-778人)にも関わらず、東京の伸びが全体を押し上げる形になっています。 この結果、2026年度は中学受験者数が5万5,000人を超え、過去最高を更新する見込み、受験率はいよいよ20%に迫る水準にまで到達しています。特に東京23区には私立や国立を含む学校の選択肢が豊富なうえに教育熱心な家庭も多く、受験率を牽引する傾向は今後も続くと見られます。第4回合不合判定テスト(10/5実施)の受験人数も前年比1.1%増と、中堅~上位校ともに受験層全体の厚みが増しています。

この結果、2026年度は中学受験者数が5万5,000人を超え、過去最高を更新する見込み、受験率はいよいよ20%に迫る水準にまで到達しています。特に東京23区には私立や国立を含む学校の選択肢が豊富なうえに教育熱心な家庭も多く、受験率を牽引する傾向は今後も続くと見られます。第4回合不合判定テスト(10/5実施)の受験人数も前年比1.1%増と、中堅~上位校ともに受験層全体の厚みが増しています。 --2026年度入試において、人気校や注目校の傾向にはどのような特徴があるのでしょうか。

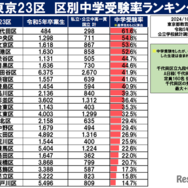

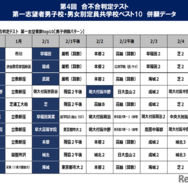

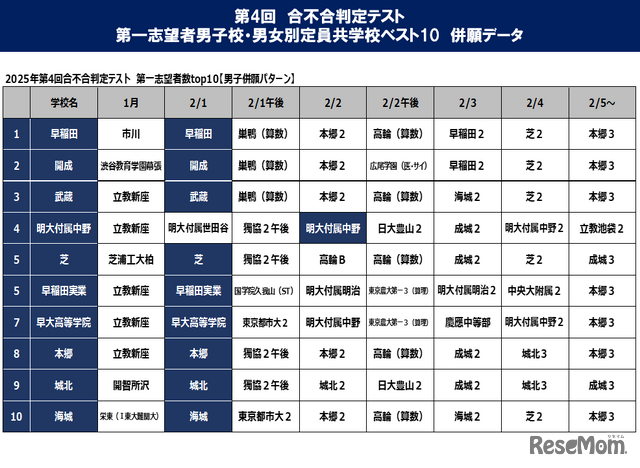

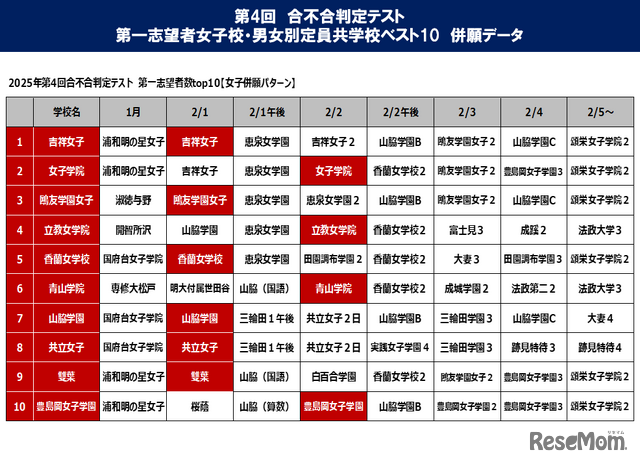

--2026年度入試において、人気校や注目校の傾向にはどのような特徴があるのでしょうか。10月に行われた第4回合不合判定テストの第一志望者数ランキングと併願データを見てみましょう。男子校における人気校の顔ぶれには、ここ数年大きな変化は見られず、開成、武蔵、早稲田、早稲田実業、本郷、城北など、いずれも伝統的な進学校や大学附属校が上位にランクインしています。明治、早稲田系の付属校が並びますが、これは人気というより昔から一貫している大学附属の強さでしょう。ただし、附属校が支持されている背景は、単に「大学にそのまま進める」というメリットだけではありません。むしろ、受験で測れない学びの価値、つまり4科目を超えた教育観や探究学習、高大連携を強みとしたアプローチに共感して選ばれているという印象があります。

--女子校、共学校の人気傾向にも変化はありますか。

--女子校、共学校の人気傾向にも変化はありますか。女子はここ数年で特に多様化が進んでいて、第一志望も併願校も非常にバラエティに富んでいます。吉祥女子、女子学院、鴎友学園女子、立教女学院、香蘭女学校、青山学院などの人気は根強い一方で、山脇学園のようにこれまで上位に入らなかった学校がランキングに入るようになったのも象徴的です。さらに、併願校や午後校には恵泉女学園、三輪田学園、実践女子学園など、多彩な学校が並んでいます。

共学校では、中央大学附属、法政大学中、芝浦工大附属、明治大学中野八王子などの付属校が人気ですが、もちろん市川のような実力校も健在です。

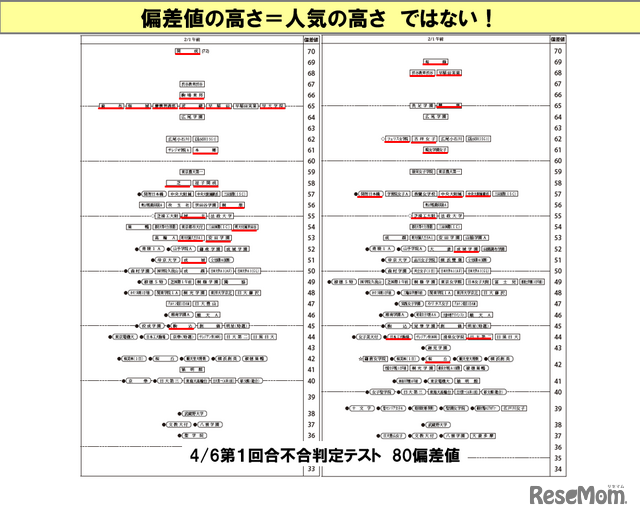

共学校では、中央大学附属、法政大学中、芝浦工大附属、明治大学中野八王子などの付属校が人気ですが、もちろん市川のような実力校も健在です。 「偏差値の高さ=人気の高さ」ではない

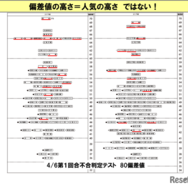

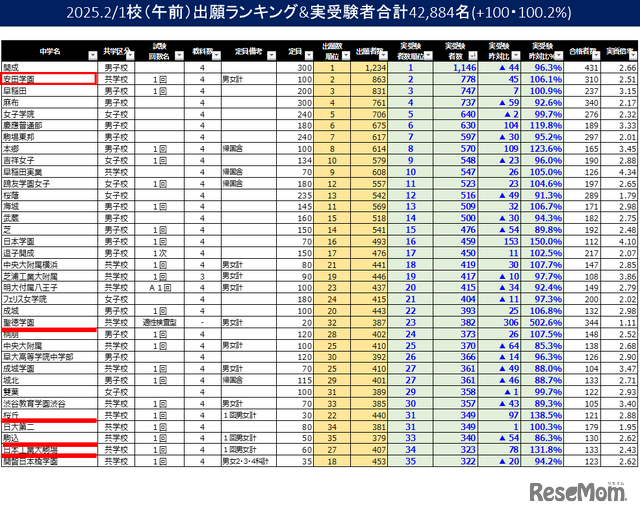

「偏差値の高さ=人気の高さ」ではない2025年度の2月1日午前校の出願者数ランキングでは、開成に続く志望者数となった安田学園、そして聖徳学園、桜丘、駒込、日本工業大駒場などがランクインしています。これを偏差値でマッピングしてみると、決して「偏差値の高さ=人気の高さ」ではないというのが非常にわかりやすいです。

つまり「偏差値60の子には60なりの志望校があって、50の子には50なりの、40の子には40なりの志望校がある」。それこそが、今の中学受験の本質を表していると思います。偏差値に応じた妥当な目標校がきちんと用意されていて、自分に合った学校選びをするという価値観が、より浸透したように感じますね。

--かつてのように偏差値一辺倒ではないということですね。保護者の意識はどう変化しているのでしょうか。

--かつてのように偏差値一辺倒ではないということですね。保護者の意識はどう変化しているのでしょうか。そのとおりです。私が2025年入試の総括でもお話ししたのは、「ひとりひとりの物差しが増えている」ということ。中学受験は四教科の成績だけで語られがちですが、最近はバレエやピアノなど、長く続けてきた習い事を受験期でもやめない子供たちも増えています。習い事は6年生で一旦やめて受験に専念するという以前の常識は崩れつつある。つまり、子供自身の興味関心や自己実現の軸が受験の選択にも反映されるようになってきています。

また、かつては4~5人兄弟姉妹の中で、教育資金を一部の子に集中させる家庭も多くありましたが、現在は兄弟姉妹の標準が「2人」になり、どの子にも等しく教育機会を与えたいと考える家庭が増えています。その結果、偏差値だけにとらわれず、それぞれの子に合った学校を丁寧に選ぶ時代に移行しています。この変化は、私がこの業界に入った30数年前とは大きく違うところですね。少子化の時代だからこそ、ひとりひとりの成長にしっかり向き合う姿勢が重視されるようになっているのです。

また、かつては4~5人兄弟姉妹の中で、教育資金を一部の子に集中させる家庭も多くありましたが、現在は兄弟姉妹の標準が「2人」になり、どの子にも等しく教育機会を与えたいと考える家庭が増えています。その結果、偏差値だけにとらわれず、それぞれの子に合った学校を丁寧に選ぶ時代に移行しています。この変化は、私がこの業界に入った30数年前とは大きく違うところですね。少子化の時代だからこそ、ひとりひとりの成長にしっかり向き合う姿勢が重視されるようになっているのです。サンデーショックを午後入試が緩和

--2026年度入試では「2月1日が日曜日」、いわゆる“サンデーショック”が話題ですが、具体的にどのような影響が出ているのでしょうか?

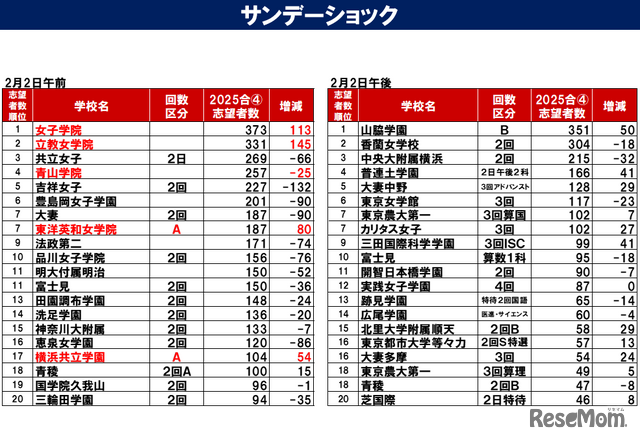

このサンデーショックで女子学院や立教女学院といったミッション系の人気校が2月1日から試験日を動かします。特にこの2校が「2月1日に不在」になったことで、他の学校に受験生が流れ込む動きが顕著に見られています。

たとえば第4回の合不合判定テストでは吉祥女子は322人で、2月1日の最多志望者数となりました。これは前年と比較しても増加しています。学校側も受験者増をある程度見越し、2月1日と2日の定員調整(2月1日定員10名増・2月2日定員10名減)で対応しています。同様に山脇学園や共立女子も増加しています。

女子学院は2月2日に移動したことで、試験者数が前年比で+113名、373人に増加しました。東洋英和女学校、横浜共立学園など試験日が2月1日から2日へ移った学校は受験者増が目立つ一方で、動かなかった学校は相対的にマイナスになっています。青山学院は前年比マイナスとなっていますが、これは2025年2月2日が日曜日だった、いわゆる「プチサンデーショック」で試験日を3日にずらしていた影響です。今年は試験が元の2日に戻ったため、単純比較では減少に見える形です。

女子学院は2月2日に移動したことで、試験者数が前年比で+113名、373人に増加しました。東洋英和女学校、横浜共立学園など試験日が2月1日から2日へ移った学校は受験者増が目立つ一方で、動かなかった学校は相対的にマイナスになっています。青山学院は前年比マイナスとなっていますが、これは2025年2月2日が日曜日だった、いわゆる「プチサンデーショック」で試験日を3日にずらしていた影響です。今年は試験が元の2日に戻ったため、単純比較では減少に見える形です。 今年のサンデーショックを緩和するのが、2020年前後から導入が進み、2022年のコロナ禍ピークを経て定着してきた午後入試です。東京や神奈川では2月1日の午前・午後、2月2日の午前・午後を受験する方が増えてきていると感じます。

今年のサンデーショックを緩和するのが、2020年前後から導入が進み、2022年のコロナ禍ピークを経て定着してきた午後入試です。東京や神奈川では2月1日の午前・午後、2月2日の午前・午後を受験する方が増えてきていると感じます。--2026年度入試で、洗足学園が長年実施していた第3回入試(2月5日)を廃止しましたが、女子の難関校入試においてどのような影響がありますか。

洗足学園の第3回入試廃止について、学校側の説明では、「2月1日・2日で受験した生徒が5日に再チャレンジするケースはあるけれど、最初から5日が初登場という受験生はごく少ない」とのことでした。つまり、実質的な影響はそれほど大きくないという判断で、第3回を取りやめたわけです。

洗足学園受験生は上位志望の方が多く、学校としても「志望度の高い生徒に早期に安心して入ってもらう」ほうが理にかなっています。そのため、第3回の定員を第1・第2回に充てる形で、より志望度の高い受験生に焦点を絞ったわけです。

私は以前から、「学校の格は偏差値ではなく“試験回数”で表れる」と考えています。試験回数が少ないということは、それだけ第一志望の受験生を集めている証拠。逆に複数回実施している学校ほど、受験生を分散させながら合格機会を増やしている構造になります。

一例ですが、とある学校では、かつて2月1日午前1回のみで約160人を募集していました。現在は2回に分けて募集していますが、単純に「100人+60人」に分けることで、1回ごとの合格枠が狭まり、結果として偏差値が上がります。さらに2回目は2日午後実施のため、難関校を午前に受けた後の併願層が集まり、1日午前より偏差値が高くなるという現象も起こります。

こうした構造を理解せずに「偏差値だけで学校の格を測る」のは誤解です。偏差値はあくまで前年実績や出願動向をもとに算出した“合格予想値”であり、学校の理念や教育の質、入試設計そのものを示すものではありません。むしろ、試験回数を減らし、第一志望層をしっかり受け入れる姿勢に学校の意思や覚悟が見えてくると思っています。

偏差値だけでは語れない、「手が届く実力校」に注目

--「この学校は今、ぜひ見てほしい」と思う学校はありますか。

「多様な学校がある」と一言で片づけるのは簡単ですが、実際にはひとつひとつの学校にしっかりとした特色や理念があります。「偏差値の高さ=人気の高さ」ではないと先にも述べましたが、「今の偏差値表では中堅」とされる学校の中にも、実際に行ってみると魅力がたくさんあります。男子校では、前述した安田学園、攻玉社や獨協、佼成学園などがその代表です。どちらも受験者数が増えていますし、偏差値的にも入りやすい層に位置している。いわば、「手が届く実力校」ですね。

女子校でいえば、十文字や神奈川学園が安定した人気を保っています。それに加えて、カリタス女子や普連土学園など、少人数で面倒見の良い学校も注目ですね。もちろん、上位常連の山脇学園は引き続き人気があります。

共学校では、安田学園、桜丘、日本工業大駒場、サレジアン国際学園、サレジアン国際世田谷なども1度行く価値ありの学校ですね。このあたりの学校は、“偏差値だけでは見逃されがち”なのですが、実際に行ってみると「うちの子にあってるかも」と感じられることが多い。だからこそ、気になったら行ってみる。見てみる。それが1番大事なことなんですよ。

--多彩な学校を検討するなかで、どのような視点が大切でしょうか。

いわゆる“平均点以下”のお子さんをもつ保護者の立場で考えてみると、家では勉強しない、言ってもケンカになる、だんだん親も疲れてくる…という状況は少なくありません。そういうときに、「全部学校で面倒見ますよ」「学習習慣はうちで育てます」という学校があると、すごく安心ですよね。

だから私はよく言います。「お子さんが勉強を苦手にしているなら、“勉強させてくれる学校”を探しましょう」と。小学生のうちは、まだ親がある程度レールを敷けますが、中学生・高校生になれば、親の言うことなんて聞かなくなります。だったら、意図的に学習習慣が付くような環境に置くしかないのです。だから私は、中学受験を考えるなら、“その先の6年間”を見越した成長できる環境で選ぶべきだと思っています。

--最後に、これから受験直前期を迎える親に必要な心構えについて教えてください。

--最後に、これから受験直前期を迎える親に必要な心構えについて教えてください。受験直前期になると、多くのご家庭で「模試の偏差値が思うように伸びない」「このままで間に合うのか」といった不安や焦りが高まります。でも、まず理解していただきたいのは、中学受験生における偏差値は、すでに“学習しているできる子たちの中での相対評価”だということです。偏差値40でも、それは決して「できない」という意味ではありません。あくまで、母集団のレベルが高い中での位置付けにすぎないんです。

もっと大切なのは、「今、何ができるか」ではなく「中高6年間でどう伸ばせるか」。わが子のエンジンがいつかかるかはわからないですよね。偏差値で見れば埋もれているかもしれないけれども、50年、100年と続く学校には、それだけの理由があります。そういう場所に、大切な6年間を預けるという視点で学校を見てほしいですね。受験は成長への入り口に過ぎません。だからこそ、お子さんの“今の学力”ではなく“これからの成長”を見据えてサポートしてほしいと思います。

--ありがとうございました。

岩崎氏は、「中高6年間という時間のなかで、子供は大きく変わります。決して偏差値や合否だけでは測れない。だから諦めずに最後までがんばってほしい」と、挑戦を続ける子供たちへ温かく力強いエールを送ってくれた。学びだけでなく、人との関係性も含めて、子供がどんな環境で過ごすかを考えること。それは中学受験の学校選びにおいて、保護者ができる大切なことのひとつだと、あらためて気付かされた。