世界最新の老化研究を集めた「第一回世界長寿サミット」が、2025年6月に開催されました。メディア向け勉強会では、協賛・参加をしている森永乳業株式会社の研究本部フェローである阿部文明さんが登壇。長年のビフィズス菌研究から見えてきた、老化にストップをかける可能性などについて解説されていました。

そこでオトナサローネでも、読者が気になる老化とビフィズス菌の関係について、詳しく解説していただくことに。「同じトシなのに、なんで彼女は若いの?」「最近、老け方が激しくなっているような……」なんて思っていた人のナゾが解けるかもしれません。

▶老化速度に対する衝撃の研究結果が…

ゆっくり少しずつ老けると思ってない? 急激な“老い年齢”は34歳、60歳、78歳

近年、老化研究が進歩する中で、「ペース・オブ・エイジング(老化速度)」が注目されています。これは、人によって違う老化のタイミングと速度を指す概念です。これまで、老化は年齢とともに進み抑えられないと考えられていましたが、最新の研究では老化を予防・治療可能な「病気」として捉え、「老化は予防できるのでは」という視点でさまざまな研究がされています。

ここで、老化速度に関する研究をいくつか紹介しましょう。

・スタンフォード大学で、18~95歳の4263人を対象に、タンパク質の変化を観察した。すると、34歳、60歳、78歳に血液中のタンパク質の急激な変化が観察された。これにより、体の状態が大きく変化する年齢があり、加齢に伴って少しずつ一定の速度で進むわけではない可能性があることが分かった。

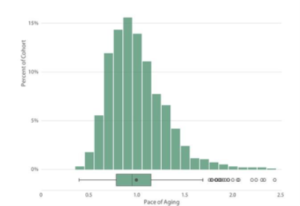

・ニュージーランドで行われた研究では、26~45歳までの約1000人の老化速度を調査した。すると、1年で0.4年分しか歳をとらない人もいれば、2.4歳分も歳をとってしまう人もいて、その差は約6倍にもなっている。

出典:Elliott ML et al. Nature Aging.2021;1(3):295–308.

・南デンマーク大学が双子の調査をしたところ、遺伝子が同じであっても生活習慣によって老化速度が変わることが判明。外見の印象が異なり、老けた印象があるほど死亡リスクも高かった。

出典:Christensen,K. et al. (2009). BMJ, 339, b5262.

老化は遺伝による影響も受けますが、それだけでなく、生活習慣などが老化の速度に影響を与えることは明らかです。つまり、生活習慣や食事などを見直すことで老化もコントロールができる可能性があるといえるのです。

▶不足すると肥満、糖尿病、がんなどを招く可能性が

ビフィズス菌不足が、肥満、糖尿病、がんを招く可能性? 腸ケアで対策すれば、今からでも遅くない!

世界で示されている老化には、「腸内細菌叢の不均衡」「細胞老化」「ミトコンドリアの機能障害」など、12の指標があります。その中でも、8項目の指標にビフィズス菌によって改善できる可能性があることが分かっています。そこで当社では、ビフィズス菌と老化の関係に着目し、研究に力を入れてきました。

一般的に、健康な赤ちゃんの腸内には、ビフィズス菌が9割以上存在していることが報告されています。年齢を重ねるごとにビフィズス菌は減り、70歳くらいから急激に低下。逆に悪玉菌が増えてきます。

近年WHOでは、妊娠してから2歳の誕生日までの1000日が、その後の健康に大きな影響を与えると発表しています。とはいえ、「もう40代だから、腸のケアをしても遅い」と思わないでください。今からでも腸に良い食事や生活習慣を意識することで、体を変えることができます。そこで大いに役立つのが、ビフィズス菌です。

成人になってから増えてくる、アレルギー、IBS(過敏性腸症候群)、肥満、糖尿病、がんといったさまざまな病気は、ビフィズス菌の不足と関係しているという報告もあります。今からでも大丈夫です。ビフィズス菌を多く取り入れる食生活の改善に、取り組んではいかがでしょうか。

【こちらも読まれています】▶老化速度は人によって約6倍も違う!老化速度をゆるめる、赤ちゃんはたくさん持っている腸内細菌の増やし方は